|

|

"Am

Rande des Imperium" Limesmuseum Aalen

|

"Der Limes",

Die Deutsche Limes-Straße vom Rhein bis zur Donau

- Theiss Verlag

|

Weitere Empfehlungen/Buchtipps

Weitere Empfehlungen/Buchtipps |

|

|

|

|

|

|

Übersichtskarte

zum Limes-Verlauf  |

|

|

Der

Obergermanisch-Rätische Limes war die mehr als 500 km

lange Grenzbefestigung, die den Rhein mit der Donau

verband. Er reichte von Rheinbrohl/Bad Hönningen am

Rhein bis nach Hienheim bei Eining an der Donau. Am

Limes standen mindestens 900 Wachtürme und rückwärtig

der Grenzlinie über sechzig größere Kastelle, wobei

drei davon Legionslager waren, sowie einige hundert

sogenannte Kleinkastelle (weniger als 100 Mann

Besatzung). Er ist damit das größte archäologische

Geländedenkmal Mitteleuropas.

|

|

[59]

Der Verlauf des gesamten Limes |

|

Vergrößerung

der Karte Vergrößerung

der Karte

|

|

| |

Funktion

und Bauphasen des Limes  |

|

Ursprünglich

bedeutete das Wort Limes Weg, Besitzgrenze oder auch in

den Wald geschlagene Schneise. Die Vorläufer des

späteren befestigten Limes waren eben jene Grenzwege

oder Waldschneisen, die zur Markierung des

Grenzverlaufes dienten. Den durchgehenden Limes vom

Rhein bis zur Donau gab es erst in der Mitte des 2.Jrh.

und er war das Ergebnis zahlreicher vorangegangener

Grenzkorrekturen.

|

|

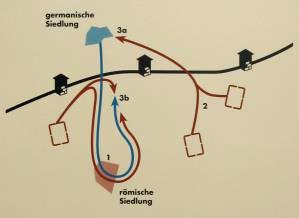

Römische

Taktik am Limes

|

Der Limes

ist mit Sicherheit nicht als Verteidigungsanlage

gedacht. Er sollte in erster Linie den Grenzverlauf klar

markieren (Zollgrenze) und es kleineren Stammesgruppen,

die in den römischen Provinzen auf Raubzüge aus waren,

schwer machen unbemerkt die Grenze zu verletzen. Auch

war der Rückweg mit Raubgut beladen wesentlich

erschwert, wenn nicht gar unmöglich. Man kann auch

sagen, der Limes trennte eine reichere von einer

ärmeren Region (ähnlich der heutigen EU-Außengrenze).

Wurde von den Wachtürmen aus eine Grenzverletzung

entdeckt (1), wurde der Alarm mittels Rauchzeichen,

Feuer- oder Hornsignalen an die nächstgelegenen

Kastelle weitergegeben.

|

|

So konnten

die Soldaten dort ausrücken (2) und die feindlichen

Horden aufspüren und vertreiben oder festsetzen (3a,

3b). Handelte es sich um einen größeren Angriff, so

konnte im Ausnahmefall die nächstgelegene

Kohorte/Legion ausrücken.

|

|

|

|

|

|

| 1.

Bauphase im 1.Jrh |

2.

/ 3. Bauphase um 130 / 170 |

|

Waldschneise

mit Patrouillenweg und hölzernem Wachturm. |

|

Zuerst

wurde eine zusätzliche hölzerne Palisadenwand

errichtet. Um 170 wurden die inzwischen

baufälligen Holztürme dann durch Steintürme

ersetzt. |

| [59] |

|

[59] |

|

4.

Bauphase in Obergermanien

Ende 2. / Anfang 3. Jrh. |

4.

Bauphase in Raetien

Ende 2. / Anfang 3. Jrh. |

|

Weitere

Verstärkung der Palisadenwand durch einen

Wall mit vorgelagertem Graben. |

|

Errichtung

einer durchgehenden, die Türme

miteinschließenden 1 bis 1,20 m breiten

Steinmauer. |

| [59] |

|

[59] |

|

| |

|

|

|

|

|

Geschichte

des Limes  |

| 81

- 96 |

Unter

Kaiser Domitian wurde erstmals der Plan einer

zusammenhängenden Grenzbefestigung gefasst. Noch

während des Krieges gegen die germanischen Chatten (83

bis 85 n.Chr.) begannen die Römer erste Schneisen in

die damals noch sehr dichten Wälder zu schlagen und

legten Patrouillenwege an. Im Verlaufe des 1.Jrh. wurden

die Grenzlinien im süddeutschen Raum immer mehr

Richtung Nordosten vorgeschoben, um eine möglichst

kurze Verbindungsstraße zwischen dem Nieder- und

Mittelrhein und den Donauprovinzen zu schaffen |

| um

100 |

Bau

des Limes in der Wetterau und im Odenwald (heutiges

Hessen) unter Kaiser Trajan sowie Anlage erster Kastelle

am Neckar und auf der schwäbischen Alb zur Absicherung

der Verbindungsstaße. |

| um

130 |

Errichtung

einer durchgehenden Limespalisade vor den

Patrouillenwegen. |

| 145 |

Kastelle

am Neckar und im Odenwald werden in Stein ausgebaut. |

| um

155 |

Südlich

des Main wird der Limes vorverlegt auf die Linie

Miltenberg-Lorch-Aalen. Das Kastell in Aalen wird

gegründet. |

| um

170 |

Ersatz

der anfänglichen hölzernen Türme durch Wachtürme aus

Stein. |

| 179 |

Errichtung

des Legionslager in Castra Regina (Regensburg) |

| um

200 |

Ausbau

des Limes mit Wall und Graben in Obergermanien und

Errichtung der Limesmauer in Raetien |

| 213 |

Ausbau

des Limestores bei Dalkingen. |

| ab

233 |

Ständige

Bedrohung des Limesgebietes durch die Germanen. |

| 242 |

Alamannen

durchbrechen den raetischen Limes im Osten Bayerns und

zerstörten die Kastelle Gunzenhausen, Kösching und

Künzing. |

| 255 |

Kaiser

Gallienus verstärkt die Rheinarmee durch Abteilungen

des britannischen Heeres und besiegt die angreifenden

Germanen. Bis zum Jahre 260 schlägt Kaiser Gallienus

wenigstens noch fünfmal die Germanen zurück. |

| 258 |

Die

pannonischen Legionen rufen Ingenuus zum Kaiser aus.

Kaiser Gallienus maschiert gegen Ingenuus mit Truppen

vom Rhein. |

| 259

/ 260 |

Der

Abmarsch der römischen Truppen vom Rhein nach Pannonien

ist für die Germanen erneut das Signal zum Aufbruch und

Franken und Alamannen fegen 259/60 n. Chr. die

römischen Grenzwachen hinweg und stoßen über Rhein

und Donau weit nach Westen und Süden vor. |

| 260 |

Mit

der Besetzung durch die Alamannen geht das Limesgebiet

verloren. |

| 260

/ 261 |

Kaiser

Gallienus besiegt zwar mit den rheinischen und

raetischen Truppen die Alamannen bei Mailand, aber die

Grenzlinie zwischen Rhein und Donau ist endgültig

zerschlagen. |

|

|

|

|

|

|

Kastelle

am Limes  |

| Aufbau |

| Die aus

militärischer Sicht wichtigsten Einrichtungen am Limes waren

die Kastelle. Marschlager wie Standlager (und dazu zählen

auch die Kastelle) wurden immer nach einem einheitlichen

Grundmuster angelegt. Abgesehen von den Marschlagern des

Drusus in Germanien waren die Standlager größtenteils

rechteckig, wobei die Seitenkanten ein Verhältnis von 2:3

haben sollten. |

|

[59]

Idealisiertes Limeskastell

|

Die

vier Tore lagen sich paarweise gegenüber und wurden von

sich in der Mitte kreuzenden Straßen verbunden, der via

praetoria und der via principalis. Genau über den

Kreuzungspunkt befand sich die basilica des

Stabsgebäudes (principia).

Typischer Grundriss eines Auxiliarkastell

Typischer Grundriss eines Auxiliarkastell

Die Kastelle hatten am Obergermanisch-Raetischen Limes

untereinander etwa einen Abstand von 8 -10 km. Die hier

stationierten Truppen stellen auch die Besatzungen in

den Wachtürmen in der Nähe sowie für

Patrouillengänge.

|

| |

|

| Typische

Gebäude eines Lager oder Kastell (Innenbauten) |

|

[59]

|

Principia

(Stabsgebäude)

Die via

praetoria (Straße zum Haupttor porta praetoria)

führte direkt auf den Eingang dieses Gebäude.

Die große Halle (basilica) lag genau auf dem

Schnittpunkt der zwei großen Lagerstraßen und

diente für Truppenapelle und Exerzierübungen bei

schlechtem Wetter. In der principia befanden

sich desweiteren die Diensträume des Kommandeurs,

die Schreibstuben der Verwaltung (tabularia), die

Waffenkammern (armamentaria) und das

Fahnenheiligtum (aedes). Unter den Fahnenheiligtum

im Keller war die Truppenkasse untergebracht. |

|

[59]

|

Praetorium

(Wohnhaus des Kommandanten)

Dieses Haus

stand den Stadthäusern der priviligierten

Schichten in nichts nach. So konnte der Kommandeur

und seine Familie auch am Limes ihren gewohnten

Luxus nahezu aufrechterhalten. |

|

[59]

|

Horreum

(Speicherhaus)

Hier wurden

die Lebensmittel gelagert, vor allem das Getreide.

Der Fußboden war auf Pfeilern aufgeständert, so

dass die Luft unter dem Boden zirkulieren konnte.

So blieben die gelagerten Waren trocken und

verdarben nicht so schnell. |

Valetudinarium

(Lazarett)

Unter Kaiser

Augustus wurde in allen größeren Militärlager

ein Sanitätsdienst mit eigenen Militärärzten

etabliert. Die Ärzte und das Sanitätspersonal (capsarii,

marsi) waren nicht in Form eines eigenes

Sanitärkorps wie heute aufgestellt sondern über

alle Waffengattungen verteilt. Sie waren in einem

Lazarett stationiert. Das römische Lazarett war

ein einstöckiger Bau mit einem Innenhof, der

durch das Haupttor leicht zu erreichen war. Dieser

Innenhof diente als Sammelplatz für Verwundete

und Gerät. Zentrum des Lazarett waren neben dem

vermutlichen Operationssaal im Eingangstrakt die

Korridore mit den Krankenstuben. Zwischen Korridor

und Krankenstube war ein kleiner Windfang

angeordner, in dem vermutlich auch das gebrauchte

Material oder Geräte gelagert werden konnten.

Schon in Kohortenkastellen hat man Lazarette

gefunden. Die Spuren des ältesten nachweisbaren

römischen Lazaretts fand man im Militärlager von

Haltern an der Lippe. |

|

[59]

|

Centuria

(Unterkünfte/Baracken)

Je Kammer war

eine Zeltgemeinschaft (der Begriff kommt aus dem

Marschlager) von 8 Soldaten untergebracht. Im

größeren Bau am Kopf der Baracke wohnten die

Offiziere, wie der Centurio.

|

|

In

den Reiterkastellen gab es daneben noch

zusätzlich an den Unterkünften die Ställe (stabulum)

für die Pferde.

Abbildung

einer Reiterbaracke in einem Kastell

|

| Fabrica

(Werkstätten) und fabricula (Magazine oder

Lagerräume) |

| Im

römischen Heer gab es viele gut ausgebildete

Handwerker. Diese sogenannten immunes (Gefreiten)

waren vom normalen Militärdienst befreit. Je nach

Größe des Kastell/Lager gab es Erdarbeiter,

Baumeister, Schiffbauer, Geschützbauer,

Glasmacher, Schmiede, Waffenbauer,

Rüstungsmacher, Wagenbauer, Wasserbautechniker,

Bogenmacher, Klempner, Maurer, Kalkbrenner,

Holzfäller, Köhler und viele andere mehr. Dem

entsprechend gab es passend ausgestattete

Werkstattgebäude (fabrica) und Lagerräume (fabricula)

für die vielfältigen Ausrüstungsgegenstände

sowie für Geräte, Wagen und sonstige Vorräte. |

Kastellbad

Der Besuch der aufwendigen Bäder war auch ein

fester Bestandteil des damaligen Lagerlebens. Er

begann wie in zivilen Thermenanlagen im Schwitzbad

(sudatorium), setzte sich im Lauwarmbad (tepidarium)

fort, in dessen Wasserbecken man sich auch wusch.

Danach folgte das Warmbad (caldarium), welches vor

allem der Entspannung diente und abgeschlossen

wurde der Badegang im Kaltbad (frigidarium). Daher

war auch die Aufteilung dieselbe wie bei zivilen Thermenlagen.

Die Kastellthermen befanden sich in der Regel

außerhalb der Lagermauern in der Nähe eines der

Tore. Daher konnte die Anlage auch von Zivilisten

des nahegelegenen Kastellvicus genutzt werden. |

Amphitheater

|

Nach

neuesten Funden (Amphitheater des

Kohortenlager bei Künzing im Jahre 2003,

siehe Bild links) wird vermutet, dass auch

kleinere Militäranlagen, wahrscheinlich

aber nahezu alle Kohortenkastelle ein

kleines Amphitheater oder Theater hatten.

Diese waren nicht wie die in den Städten

aus Stein gebaut, sondern wurden in

Holz-Erde-Bauweise oder unter Ausnutzung von

Hanglagen errichtet. Ein gutes Beispiel für

diese Bauweise von Amphitheatern ist das in

Birten noch heute sichtbare Amphitheater des

Legionslager Castra Vetera I. Man hatte auch

beim Militär sehr wohl erkannt, dass gute

Stimmung vor allem an der Kriegsfront

wichtig war für den militärischen Erfolg.

Daher bildete die Unterhaltung der

Legionäre gerade in den Grenzgebieten,

abseits der städtischen Zentren, einen

bedeutenden Aspekt bei der Planung der

Militäranlagen, insbesondere hinsichtlich

der Errichtung von Thermen und Theatern. |

|

| |

|

|

| Wehranlagen |

| Verteidigungsgräben

(fossae) |

| Die

Kastelle waren rundum von ein oder mehreren Gräben, den

sogenannten Spitzgräben umgeben. Die häufigste Form

waren die Doppelspitzgräben. Vor den Toren waren die

Gräben entweder durchbrochen (Erdbrücken als

Zufahrtswege) oder wurden von hölzernen Brücken

überspannt. Die Gräben dienten der Auflockerung von

geschlossenen Angriffsformationen sowie der Behinderung

des Heranbringen von Belagerungsgerät an die Wehrmauer.

Die Breite der Gräben schwankte zwischen 2,5 und 6

Meter. Bei Kastellen mit nur einem Graben war dieser in

der Regel zwischen 3,5 und 5 Meter breit. Bei zwei oder

mehr Gräben waren die einzelnen Gräben eher schmaler.

Die Tiefe der Spitzgräben lag zwischen 1,2 und 3

Metern. Die Breite der gesamten Grabenzone (Außenkante

Wehrmauer bis Außenkante des äußeren Graben) war

bestimmt durch die Schußweite der Verteidigungswaffen.

Bei der Verwendung von Wurfspeeren (der häufigsten

Waffe von Auxiliartruppen) waren es 15 bis 25 Meter. War

die im Kastell stationierte Einheit mit den weiter

reichenden Pfeilbögen oder Handschleudern ausgestattet,

dann war der Bau mehrerer Grabensysteme durchaus

sinnvoll. Wurfmaschinen wie Pfeilgeschütze (scorpiones)

oder Steinschleudern (ballistae) gab es 1. und 2.Jrh nur

bei Legionslagern. Erst im 3. Jrh. fanden diese auch in

Lagern der Hilfstruppen Verwendung. |

| Annäherungshindernisse |

| Als

zusätzlich Hindernisse kamen Reihen mit zugespitzte

Pfählen, dornigen Ästen oder aber abgedeckte

Fallgruben mit angespitzen Hölzern darin (lilia) zum

Einsatz. |

| Wehrmauer

und Türme |

| Erde

oder Rasensodenmauer (vallum) |

|

Die

Erde zum Wall stammt größtenteils aus dem Aushub

des oder der Verteidigungsgräben um das Kastell.

Als Basis dienten in den Boden gerammte

Rundhölzer oder Steinschichtungen, um den

Wallkörper durch eine gute Drainage vor dem

Einsturz zu bewahren. Als senkrechte Frontseite

finden wir entweder Holzpalisaden oder wiederum

Rasensoden. Bei diesem Mauertyp wurden die Eck-und

Zwischentürme in Holzbauweise errichtet. Man

spricht bei derart befestigten Kastellen von

Holz-Erde-Bauweise. Diese war meistens die erste

Ausbaustufe eines Kastell (1.

bis Anfang 2.Jrh.).

Später wurde viele in Steinkastelle umgewandelt. |

| Steinumwehrung

(murus) |

|

Hinter

der aus Stein errichteten Mauer befand sich

meistens ein aufgeschütteter Erdwall, der als

Wehrgang genutzt wurde. Es gab aber auch Kastelle

mit freistehenden Mauern. Passend dazu waren die

Eck- und Zwischentürme in Steinbauweise

ausgeführt. |

|

|

[59]

|

Porta

(Tor)

Jedes größere Kastell hatte vier Tore: porta

praetoria (das Haupttor), porta decumana (das

hintere Tor), porta principalis dextra (rechtes

Tor der via principalis) sowie porta principalis

sinistra (linkes Tor der via principalis). Die

Angaben für links und rechts beziehen sich dabei

auf den Blick vom Stabsgebäude in Richtung des

Haupttores.

|

| In

der ersten Bauphase (1. bis Anfang 2.Jrh.) war

anstelle der Mauer ein Erdwall und die Tore waren

vermutlich aus Holz errichtet, wie bei den

gefundenen Standlagern an der Lippe (z.B. Anreppen

und Haltern). Mitte des 2. Jrh. wurde die Kastelle

in Steinbauweisen umgebaut, der Wall wurde durch

eine Mauer ersetzt und es wurde Steintore

errichtet. Außerdem wurden die größeren

Standlager, so auch die Kastelle, fast immer mit

dem typischen Doppelspitzgraben, zu mindestens

aber mit einem einfachen Spitzgraben, umgegeben. |

|

|

| |

| Lagerstrassen |

| Via

principalis |

|

| Verband

die porta principalis sinistra (linkes Seitentor) mit

der porta principalis dextra (rechtes Seitentor) |

| Via

praetoria |

|

| Sie

führte von der principia (Stabsgeäude) zur porta

praetoria (vorderes Haupttor) |

| Via

decumana |

|

| Sie

führte von der Rückseite der principia (Stabsgeäude)

zur porta decumana (rückwärtiges Tor) |

| Via

sagularis |

|

| Sie

war die hinter der Mauer oder dem inneren Erdwall

umlaufende Wallstrasse. Sie diente dem schnellen

Erreichen der Wehranlagen im Alarmfall oder dem Ein- und

Ausrücken der Truppen. |

| Via

Quintana |

|

| Parallel

zur via principalis verlaufendeStrasse hinter der

principia, die bei vielen Kastellen zusätzlich

vorhanden war. |

|

| |

| Kastellvicus |

| Zu jeden

größeren Militärlager gehörten auch Zivilisten, die als

Händler, Handwerker, Schankwirte, Tänzerinnen oder Dirnen

den Soldaten ihre Dienste anboten. Außerhalb der

Ausfallstrassen der Militärlager entstanden daher die

Kastelldörfer (vici). Mit zunehmender Anzahl von ansässigen

Zivilisten wurden diese Dörfer zu Verwaltungs- und

Wirtschaftszentren für ihr Umland. Einige dieser vici

entwickelten sich zu Städten und wurden Hauptorte ihres

Verwaltungsbezirkes. In den lokalen Werkzeugschmieden oder

Bronzegießereien versorgten sich nicht nur die Einwohner

sondern die Armee bezog bei Ihnen auch einen Teil ihrer

Ausrüstung. Zimmerer und Schreiner waren in jeden Kastelldorf

vertreten. Eine zentrale Funktion der Dörfer war aber auch

der Umschlag sowie die Weiterverarbeitung von auf den

umliegenden Gutshöfen (villa rustica) erzeugten

landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide, Obst, Gemüse und

Fleisch aber auch Wein oder von importierten Gütern wie Öl

und Fischsauce. Die Bebauung dieser Dörfer war immer

ähnlich. Wichtiger Bezugs- und Ausgangspunkt bei der Bebauung

war die aus dem Kastell kommende Strasse, an der anfänglich

alle Häuserparzellen einen rechteckigen Anteil erhielten. Die

darauf gebauten Streifenhäuser

wurden meist in Fachwerkbauweise errichtet und besaßen zur

Strasse hin einen Laden (tabernae) mit einer vorgelagerten

überdachten Porticus. An die Wohnräume im hinteren Hausteil

schloss sich ein Hof an, in dem der Brunnen, die Latrine aber

auch handwerkliche Einrichtungen errichtet wurden. In der

Nähe zum Kastelltor lagen Gebäude wie das Kastellbad

oder (bei Vorhandensein) das Amphitheater. |

|

|

|

|

|

Wachttürme  |

| Aufbau

und Funktion |

| Eines

der wesentlichen Elemente des Limes waren die etwa 900

Wachttürme. Sie waren in Sichtweite zueinander aufgestellt.

Bereits in der 1.Limesbauphase, als lediglich eine Schneise

durch die Wälder geschlagen worden war, waren innerhalb

dieser Schneise bereits stabile Türme aus Holz errichtet

worden. |

|

[101]

Querschnitt durch einen steinernen Wachturm

|

Später

wurden diese vielerorts in der Mitte des 2.Jrh. durch feste

Steintürme ersetzt. Die Wachtürme bestanden im Inneren aus

drei Ebenen. In der untersten wurden die Vorräte an

Nahrungsmitteln u.ä. gelagert. Die mittlere Ebene war der

Schlaf- und Wohnraum der Soldaten. Hier befand sich auch die

Eingangstür, welche von außen nur über eine steile Treppe

erreichbar war. In der obersten Ebene war der Wachraum, wo die

Soldaten ihren Dienst versahen. Von dort konnten sie auf eine

umlaufende Brüstung treten. Von hier hatte man in alle

Richtungen einen weiten Blick ins Land. Im Falle eines

Angriffes konnten sich die Wachtmannschaften in den Türmen so

lange halten, bis Verstärkung aus den umliegenden Kastellen

eingetroffen war. Diese wurde durch Rauchzeichen, Feuer- oder

Hornsignale von Turm zu Turm und letztendlich bis zu den

nächsten Kastellen alarmiert.

|

| |

|

|

|

|

|

|